8. Juli 2025

Wie kann digitale Technologie helfen, die Kommunikation in Krisensituationen aufrechtzuerhalten? Mit dieser Frage beschäftigte sich eine praxisorientierte Lehrveranstaltung der Universität Hamburg im Rahmen des Forschungsprojekts RESCUE-MATE. Im Sommersemester 2025 erhielten die Teilnehmenden die Gelegenheit, im Rahmen eines kompakten Hackathon-Formats eigene Ideen zu entwickeln und einen funktionalen Prototyp zu realisieren.

Nach einem Kick-off-Event startete die Hauptarbeitsphase als Blockveranstaltung über ein Wochenende. Im Zentrum stand dabei eine zentrale Herausforderung aus dem Bevölkerungsschutz: Wie können Einsatzkräfte vor Ort auch dann noch zuverlässig miteinander kommunizieren, wenn die gewohnte Infrastruktur – etwa Mobilfunknetze oder das Internet – durch Naturkatastrophen oder andere Krisen ausfällt? Die Teilnehmenden entwickelten eine Lösung, die genau dieses Problem adressiert:

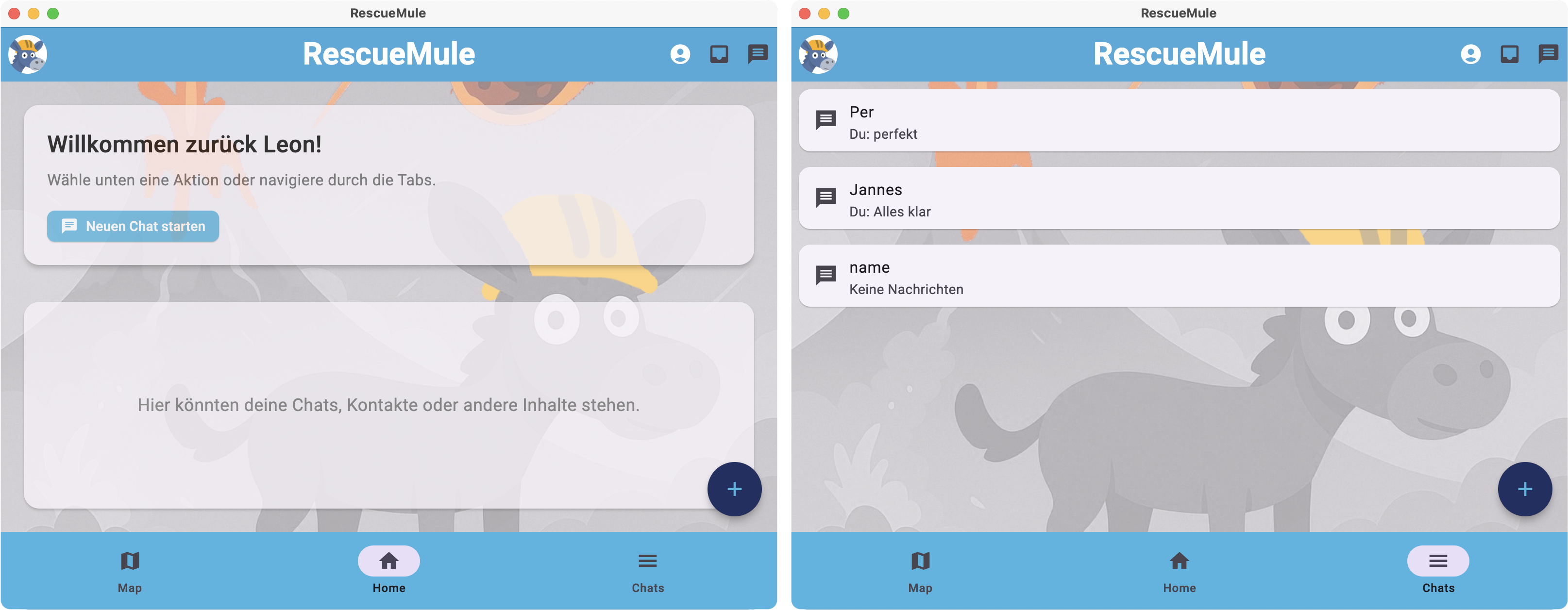

Im Rahmen des Hackathons entstand der Prototyp „RescueMule“, ein Peer-to-Peer (P2P) Messenger, der sowohl auf Smartphones als auch perspektivisch auf Drohnen eingesetzt werden kann. Anders als herkömmliche Messenger-Apps funktioniert RescueMule völlig unabhängig von vorhandener Netzwerkinfrastruktur.

Möglich wird dies, indem der Messenger nicht das Internet zum Versand von Nachrichten nutzt, sondern stattdessen prüft, welche anderen Geräte – Smartphones oder Drohnen – in der Nähe sind. Über Bluetooth Low Energy (BLE) baut er direkte Verbindungen auf und überträgt Nachrichten von Gerät zu Gerät.

Ein besonderes Merkmal ist, dass Nachrichten nicht sofort zugestellt werden müssen. Stattdessen können andere Geräte als Zwischenstationen dienen: Wenn ein Gerät nicht direkt erreichbar ist, wird die Nachricht lokal gespeichert und später weitergeleitet, sobald ein geeignetes Gerät in Reichweite kommt. Dieses Prinzip, auch als Data Muling bekannt, ermöglicht den Transport von Informationen über mehrere „Hops“ hinweg. So entsteht ein flexibles, dezentrales Netz, in dem Nachrichten selbst größere Entfernungen überwinden können.

Je mehr Geräte – seien es Einsatzkräfte oder Drohnen – vor Ort verfügbar sind, desto dichter wird das Kommunikationsnetz. Auf diese Weise kann auch in stark beeinträchtigten Gebieten ein lückenloses Mesh-Netzwerk entstehen, das den Austausch von Informationen unterstützt, wenn herkömmliche Kommunikationswege versagen.